Nautisches Lexikon - Anker-Komplikationen

Dies ist die Fortsetzung von

Ankermanövern.

eider

gibt es eine ganze Reihe von Komplikationen, die den glatten Ablauf des Standardmanövers

verhindern und uns zu Zusatzmaßnahmen oder Ablaufänderungen zwingen. Das ist

fast eher die Regel als die Ausnahme. Zudem können die Komplikationen

kombiniert auftreten (mein größtes Ankerdesaster bisher hatte ich in einer engen

Bucht mit relativ steil ansteigendem Grund). eider

gibt es eine ganze Reihe von Komplikationen, die den glatten Ablauf des Standardmanövers

verhindern und uns zu Zusatzmaßnahmen oder Ablaufänderungen zwingen. Das ist

fast eher die Regel als die Ausnahme. Zudem können die Komplikationen

kombiniert auftreten (mein größtes Ankerdesaster bisher hatte ich in einer engen

Bucht mit relativ steil ansteigendem Grund). |

Die Komplikationen lassen sich klassifizieren:

- Beschränkter Raum (Hafen, volle Ankerbucht, sehr kleine Ankerbucht)

lässt einen nicht so viel Kette stecken, wie man eigentlich möchte.

- Starker Wind (Sturm, Fallwinde in einer Bucht mit hohen Bergen, Düseneffekt,

Kapeffekt) erfordert hohe Haltekraft (viel Kette) und läßt das Boot unruhig liegen

(Gieren vor Anker).

- Winddrehungen (Durchgang einer Front, Wetterwechsel) und wechselnde

Strömungsrichtungen (Tidengewässer) verändern die Lage des eigenen Schiffes

zu anderen Schiffen und zum Land. Dies kann zu Kontakt mit diesen Schiffen oder

dem Land führen oder den Anker "aus dem Grund drehen". Auch kann die vorher geschützte

Bucht auf einmal zur Falle werden.

- Schlechter Ankergrund (Schlick, Fels, Seetang, grober Kies oder Muscheln)

lässt das Ankermanöver zu einem Lotteriespiel werden.

- Unreiner Ankergrund (andere Ankerketten, Mooringketten, Autowracks,

Kabel zu Leuchttürmen und -tonnen, ...) lässt das Ankeraufholen zu einem Lotteriespiel

werden.

- Steiler Ankergrund (Ankerbucht nahe an tiefem Wasser, Flussufer) ist

eine oft unterschätzte und gefährliche Komplikation, die die Haltekraft des Ankers

sehr stark beeinflußt (siehe Einfluss

des Ankergrundverlaufs).

Die möglichen Gegenmaßnahmen für die genannten Komplikationen lassen sich

ebenfalls klassifizieren. Da sind zum einen die, die eher in der Planungs- und Entscheidungsphase

zum Tragen kommen:

- Ankermanöver besonders sauber fahren

- Alternativen Ankerplatz suchen

- Keinen Anker "gegen" einen steilen Grund ausbringen

Und dann die Gegenmaßnahmen, die zusätzliche Maßnahmen am gewählten Ankerplatz

beinhalten. Um die geht es hier. Einige benötigen als Voraussetzung einen weiteren

Anker an Bord (was bei Charteryachten durchaus nicht selbstverständlich ist):

- Schwojkreis begrenzen oder verhindern

- Lage des Bootes zum Wind fixieren (Gieren reduzieren oder unterbinden)

- Anker entlasten

- Ankerwache

- Flucht aus der Ankerbucht vorbereiten

- Trippleine verwenden

Die Gegenmaßnahmen im Einzelnen:

chwojen

-- also das Kreisen des Schiffes um den Anker, wobei der Bug mehr oder weniger

in den (sich drehenden) Wind zeigt -- ist gut und richtig, denn ein Schiff,

das mit dem Bug in den Wind zeigt, belastet seinen Anker am wenigsten. Leider

wird der potentielle Schwojkreis um so größer, je mehr Kette gesteckt und je

stärker der Wind ist. Wenn man wenig Platz hat, muss man den Schwojkreis begrenzen,

entweder durch ein Reitgewicht (siehe unten) oder

durch "Vermuren" (einen zweiten Anker, der in diesem Fall allerdings nicht

die Haltekraft verbessert) -- oder einfach nur, indem man seinen Anker als Heckanker

ausbringt (Tipp von Georg Schlomka, vielen Dank): Heck voraus liegen die Schiffe

weitaus richtungsstabiler, speziell Langkieler. chwojen

-- also das Kreisen des Schiffes um den Anker, wobei der Bug mehr oder weniger

in den (sich drehenden) Wind zeigt -- ist gut und richtig, denn ein Schiff,

das mit dem Bug in den Wind zeigt, belastet seinen Anker am wenigsten. Leider

wird der potentielle Schwojkreis um so größer, je mehr Kette gesteckt und je

stärker der Wind ist. Wenn man wenig Platz hat, muss man den Schwojkreis begrenzen,

entweder durch ein Reitgewicht (siehe unten) oder

durch "Vermuren" (einen zweiten Anker, der in diesem Fall allerdings nicht

die Haltekraft verbessert) -- oder einfach nur, indem man seinen Anker als Heckanker

ausbringt (Tipp von Georg Schlomka, vielen Dank): Heck voraus liegen die Schiffe

weitaus richtungsstabiler, speziell Langkieler. |

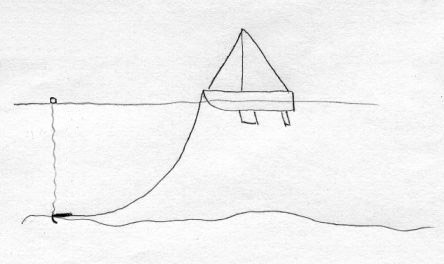

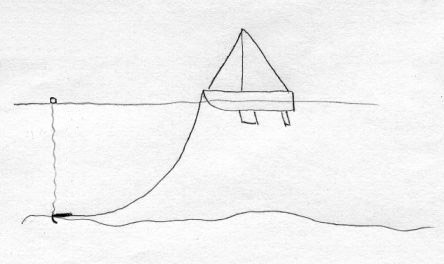

Zum Vermuren legt man zwei Anker an zwei Ketten/Leinen aus, beide über das Buggeschirr,

aber in entgegengesetzte Richtungen:

Der theoretische Minimalradius des Schwojkreises ist gleich der Schiffslänge,

praktisch ist er natürlich größer. Aber in jedem Falle ist er deutlich verkleinert.

Das Ausbringen des zweiten Ankers kann ein Problem werden, wenn die Kettenlängen

knapp bemessen sind. Dann muss man möglicherweise das Beiboot bemühen. Ansonsten

steckt man einfach beim ersten Anker die doppelte Kettenlänge, lässt den zweiten

Anker fallen und verholt sich dann wieder in Richtung erster Anker.

Probleme:

- Aufwendig. Ich habe das einmal gemacht, es war ein elendes Geschleppe. Der

Effekt war aber ganz OK. Würde es in einer entsprechenden Situation wieder

machen, hatte danach aber keine mehr ...

- Wenn sich das Schiff am Ankerplatz viel dreht, verdrillt man seine beiden

Ankerketten, was zu massiven Problemen beim Ankeraufholen führen kann.

n

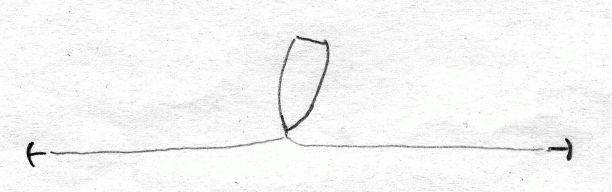

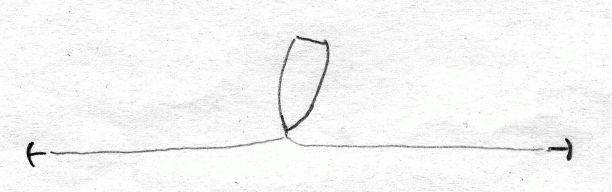

einer sehr engen Situation kann man das Schwojen ganz verhindern, indem man

das Schiff zwischen zwei Leinen "aufspannt", also den Buganker als Buganker

verwendet und den Heckanker als Heckanker. Oder aber ein Anker plus eine Leine zum Land. Kritisch sind dabei die unter

Ankern mit Bug- oder Heckleinen

genannten Punkte. n

einer sehr engen Situation kann man das Schwojen ganz verhindern, indem man

das Schiff zwischen zwei Leinen "aufspannt", also den Buganker als Buganker

verwendet und den Heckanker als Heckanker. Oder aber ein Anker plus eine Leine zum Land. Kritisch sind dabei die unter

Ankern mit Bug- oder Heckleinen

genannten Punkte. |

In britischen Flussrevieren mit Gezeiten (wechselnde Stromrichtung) findet

dieses Verfahren für feste Liegeplätze als "Mooring between piles" Anwendung:

Zwei Holzpfähle (piles) werden in den Boden gerammt und mit "Gleitstangen"

versehen, an denen die Festmacher im wechselnden Wasserstand nach oben und unten

gleiten können. Das Schiff wird längs zwischen diese Pfähle gelegt. Vorteil:

Wenig Aufwand beim Errichten, platzsparend. Nachteil: Kein Landgang ohne

Beiboot. Heute, in den etwas wohlhabenderen Zeiten, tendiert man auch dort zu

Schwimmstegen.

ei

viel Wind (Sturm) bewegt sich ein üblicher Kurzkieler vor Anker in einem bestimmten

Rhythmus: ei

viel Wind (Sturm) bewegt sich ein üblicher Kurzkieler vor Anker in einem bestimmten

Rhythmus:

Anstatt immer geradlinig in der Verlängerung der Ankerkette zu liegen,

"tanzt" das Schiff hin und her. Das hat mehrere kombinierte Ursachen: |

- Auch ein Sturm weht in der Regel nicht konstant, sondern hat Böen und Flauten.

- Ein Kurzkieler lässt sich leicht um seinen kurzen Kiel drehen. Bei seitlichem

Winddruck auf das Schiff weicht der Bug als erstes aus, weil er am wenigsten Unterwasserschiff

hat (das Heck wird durch das Ruderblatt gebremst). Ohne Besegelung ist eine Lage

quer zum Wind der stabile Normalzustand (quasi beigedreht).

- Vor Anker kann sich ein Schiff drehen, weil die Ankerkette nur an einem Punkt

am Schiff befestigt ist, nämlich am Buggeschirr.

Damit ergibt sich folgendes Muster:

- Irgendwann einmal wird das Schiff von der etwas entlasteten, absinkenden Ankerkette

nach vorn gezogen. Der Zugwinkel der Kette am Bug ändert sich von "straff gespannt"

zu "nach unten zeigend".

- Wenn der Wind wieder zunimmt, kann die nach unten hängende Kette das Schiff

nicht halten, es kann sich relativ frei bewegen. Da der Wind praktisch nie direkt

von vorn kommt, wird er den Bug von der einen oder anderen Seite packen und das

Schiff drehen: Das Schiff "fällt ab" und wird versuchen, eine stabile Lage quer

zum Wind einzunehmen.

- Dabei kommt ihm aber nach kurzer Zeit die zunehmend straffer werdende Ankerkette

in die Quere, die den Bug wieder in den Wind zieht. In diesem Moment ist die Last

auf den Anker am größten: Das Schiff ist dem Winddruck von querab maximal ausgesetzt,

zieht mit großer Kraft an der Kette und strafft sie. Auch krängt das Boot seitlich.

- Die straff gespannte Ankerkette zieht den Bug in den Wind, wir "luven an".

In dieser Lage aber ist der Winddruck auf das Schiff geringer. Es kann dem Zug

der Kette nachgeben und wird von der absinkenden Kette wieder zum Anker gezogen

("in den Wind drehen").

- Allerdings befindet sich das Schiff weiter in seiner Drehbewegung. Es wurde

ja aus "quer zum Wind" in den Wind gedreht und dreht nun "über das Ziel hinaus".

Damit hat der Wind Gelegenheit, den Bug von der anderen Seite zu packen, dadurch

das Schiff noch weiter zu drehen, und das Spiel beginnt von vorn, dieses Mal auf

der anderen Seite.

Unangenehm sind neben dem abwechselnden Krängen des Schiffes, welches das Leben

an Bord erschwert, auch die Momente großer Belastung der Ankerkette. Eigentlich

möchte man lieber einen stetigen Zug auf die Kette haben. Und mit einer zusätzlichen

Leine am Heck kann man das auch erreichen:

Diese Leine wird mit einem großen Stopperstek auf die Ankerkette gelegt und dann

auf die Heckklampe (oder eine Winsch) geführt. Die Entfernungen und Winkel muss

man je nach Schiff ausprobieren. Man blockiert auf diese Weise das "Drehgelenk"

der Ankerkette am Bugkorb, indem man ein geometrisch stabiles Dreieck aus Ankerkette,

Schiffslänge und Leine konstruiert, oder anders gesprochen: Über diese Hahnepot

wird das Schiff an zwei Punkten "am Anker aufgehängt", und zwar in einer Lage, die

nur das Abfallen nach einer Seite ermöglicht. Dazu kommt es aber gar nicht, die

Lage ist stabil: Das Abfallen wird von der eigentlichen Ankerkette verhindert, das

Anluven von der Leine. Unangenehm kann es werden, wenn die Situation so unruhig ist, dass das Schiff

doch mal auf die andere Seite übergeht. Dann passt es mit dem ganzen Tauwerk gar

nicht mehr. Diese Maßnahme würde ich z. B. nicht ergreifen, wenn ich von Bord gehen

will. Alternative: Die Heckleine durch einen ausgebrachten Zweitanker ersetzen,

also das Schiff tatsächlich "seitlich zum Wind an zwei Ankern fixieren".

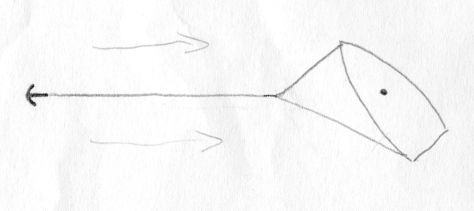

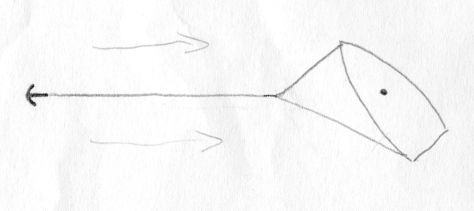

Eine andere Alternative hat mir Rolf Jüngermann geschickt (vielen Dank dafür): Im achterlichen

Bereich des Schiffes eine größere Fläche "wie ein Segel" (parallel zur Mittschiffslinie)

aufspannen, also ein bis zwei Quadratmeter Tuch beispielsweise am Achterstag setzen

(oder am Besanmast, wenn man denn einen hat). Diese "Windfahne" stabilisiert ebenfalls

die Lage zum Wind:

in

technisch einfaches Manöver, das allerdings häufig an fehlendem Material

scheitert, denn man benötigt einen großen "Masseklumpen", der noch

handhabbar sein muss. Die Idee ist, an einem Punkt der gesteckten Ankerleine

(grob gesagt in der Mitte zwischen Anker und Buggeschirr) ein großes Gewicht

an die Kette zu hängen, welches die Kette an diesem Punkt auf den Grund

zieht. Dieses Gewicht lässt man aus praktischen Gründen häufig erst nach dem

vollendeten Ankermanöver an der gesteckten Kette nach unten gleiten wie eine

Seilbahngondel ins Tal. in

technisch einfaches Manöver, das allerdings häufig an fehlendem Material

scheitert, denn man benötigt einen großen "Masseklumpen", der noch

handhabbar sein muss. Die Idee ist, an einem Punkt der gesteckten Ankerleine

(grob gesagt in der Mitte zwischen Anker und Buggeschirr) ein großes Gewicht

an die Kette zu hängen, welches die Kette an diesem Punkt auf den Grund

zieht. Dieses Gewicht lässt man aus praktischen Gründen häufig erst nach dem

vollendeten Ankermanöver an der gesteckten Kette nach unten gleiten wie eine

Seilbahngondel ins Tal. |

Der Effekt ist in etwa derselbe, als wenn man eine viel dickere Ankerkette

verwenden würde: Bevor die Zugkraft des Bootes auf den Anker wirken kann, muss

sie erst mal das Reitgewicht vom Grund anheben, und auch dann läuft die Kette

immer noch in einem flacheren Winkel vom Anker weg als ohne Gewicht. Für diese Zweck gibt es extra Geschirre, die natürlich nie jemand an Bord hat,

zumal an Bord einer Charteryacht. Die Aufhängung kann man selbst improvisieren,

das Problem ist eher das geeignete Gewicht. Dabei muss man auch noch den Auftrieb

berücksichtigen: Wasserflaschen oder Konserven sind zwar schwer zu schleppen, eingetaucht

in Wasser wiegen sie aber kaum noch etwas. Am besten sind Blei oder Stahl, akzeptabel

Steine oder Sand, also z. B.:

- Der Zweitanker

- Stahlschrott

- Ein Felsbrocken

- Viele Backsteine

- Im Notfall: Die Batterien ...

Praktisch kann es sehr schwierig sein, einen Felsbrocken so mit Tau zu umwickeln,

dass er sich nicht aus der Verschnürung rausarbeitet oder rausrutscht. Am besten

wäre ein starkes Netz. Schon aus diesem Grund ist der Zweitanker ein ganz gutes

Reitgewicht, denn er hat eine Aufhängung. Er steht dann allerdings nicht mehr für

die Maßnahme "Anzahl der Anker erhöhen" zur Verfügung, wo er vielleicht einen besseren

Dienst leisten könnte.

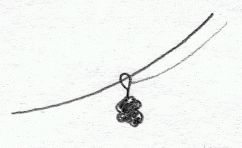

Dieses Reitgewicht muss über eine großzügig dimensionierte "Öse" auf der Kette

zum Meeresgrund gleiten können, geführt von einem zusätzlichen Tau:

Wenn man das Gefühl hat, dass das Reitgewicht zu nah am Buggeschirr und zu weit

weg vom Anker zu liegen kommt, dann muss man die Ankerkette zunächst verkürzen,

das Reitgewicht weiter vorrutschen lassen und anschließend wieder Kette stecken.

ie

Idee ist, die auf das Boot wirkende Kraft gleichzeitig auf zwei Anker zu verteilen,

die an verschiedenen Stellen des Grundes, aber beide in Windrichtung liegen.

Das kann über einunddieselbe oder zwei Ankerketten erfolgen. Die Ausführung

des Manövers wird wesentlich dadurch bestimmt, wie viel Raum man am Ankerplatz

hat. ie

Idee ist, die auf das Boot wirkende Kraft gleichzeitig auf zwei Anker zu verteilen,

die an verschiedenen Stellen des Grundes, aber beide in Windrichtung liegen.

Das kann über einunddieselbe oder zwei Ankerketten erfolgen. Die Ausführung

des Manövers wird wesentlich dadurch bestimmt, wie viel Raum man am Ankerplatz

hat. |

- Man macht "ein zweites Ankermanöver" und bringt den zweiten Anker V-förmig

genauso weit wie den ersten Anker aus. V-förmig deshalb, damit sich die beiden

Anker nicht behindern.

- Alternativ bringt man beide Anker in gleicher Linie aus, aber den zweiten

an kürzerer Kette, so dass sie sich ebenfalls nicht behindern.

- Bei Kettenmangel kann man den Zweitanker auch in die Kette des ersten Ankers

mit einhängen. Ich würde dem aber in der Regel die 2. Variante mit einer Leine

vorziehen.

antasie ist auch im Notfall gefragt. antasie ist auch im Notfall gefragt.

Kompetenz zeichnet

sich ja gerade auch durch das Beschreiten neuer Wege aus.

Zwei Anregungen hierzu: |

Zusätzliche Leine an Land

Wenn die räumlichen Umstände günstig sind und man noch eine Chance hat, ohne

Lebensgefahr mit dem Dinghi an Land zu kommen, dann kann man den Anker auch dadurch

entlasten, dass man eine lange Leine zum Ufer ausbringt und dort an einem Baum oder

irgendeinem anderen geeigneten Gegenstand "ankert" -- und sei es nur als Rückfalloption,

falls der Anker nicht hält.

Gegenan dieseln

Falls man kein Treibstoff- und auch kein Crewproblem hat, dann kann man einen

Schichtbetrieb am Ruder aufnehmen und mit wenig Gas in Richtung Anker dieseln und

ihn so entlasten.

eichter

gesagt als getan. eichter

gesagt als getan.

Eine (nächtliche) Ankerwache hat so viele Nachteile, dass

sie ein Notfallmanöver bleiben muss und vorher alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft

werden sollten. |

- Sie ist anstrengend. Gegen jeden Biorhythmus versucht man, ohne eine konkrete

Handlungsaufgabe wach zu bleiben. Man muss ja "nur" aufpassen. Hierbei die Balance

zu halten zwischen unnötiger Alarmierung des Körpers und wohligem Wegschlummern,

ist etwas für charakterstarke Naturen. Auf schwach bemannten Schiffen kann sie

zur gefährlichen Übermüdung der ganzen Crew führen, wenn z. B. nach einem anstrengenden

Tag die beiden Crewmitglieder jeweils auf ihren halben Nachtschlaf verzichten

müssen.

- Man müsste sie eigentlich an Deck halten, denn nur dort sieht man in der Regel,

wo man sich befindet und was Schiff und Anker so anstellen. Das ist aber bei Wind,

Kälte, Nässe und Dunkelheit alles andere als einladend. Deshalb ist man versucht,

sie unter Deck zu halten und verpasst so womöglich den entscheidenden Moment (selbst

erlebt ...).

- Sie kann einen in falscher Sicherheit wiegen. Angenommen, es kommt wirklich

dazu, dass der Anker nicht hält, sondern das Schiff ihn langsam durch die Bucht

zieht. Es zu bemerken, hilft ja noch nicht viel: Es gilt zu handeln. Dazu müssen

meist andere geweckt werden, in ihre Kleider steigen, sich orientieren etc. Auf

diese Weise kann wertvolle Zeit verlorengehen, und dann kollidiert man doch mit

einem achterlich liegenden Schiff, dessen Anker gehalten hat.

Eine brauchbare Alternative kann sein, in regelmäßigen Zeitabständen nach

der Lage zu schauen und dazwischen zu schlafen. Diese Zeitpunkte sollten sinnvoll

gewählt sein, in einem Gezeitenrevier z. B. das Kentern des Stromes oder bei erwartetem

Frontdurchgang der hierfür erwartete Zeitpunkt.

Besser also, wenn man sich auf seinen Anker verlassen kann. Mein Standpunkt:

Lieber zwei Stunden lang Ankermanöver bis zum Erfolg fahren, als Ankerwache zu halten.

Dabei ist auch der Lerneffekt höher.

enügend Fälle sind

bekannt, wo Ankerbuchten auf einmal zur gefährlichen Falle

geworden sind. Die Ursachen können vielfältig sein. Man kann dann seinen Handlungsspielraum

bewahren, indem man sich -- möglichst noch bei Tageslicht -- ein genaues Bild

der Geografie der Bucht macht, Landmarken für die Ausfahrt notiert und kritisch

überlegt, ob das auch im Dunkeln ein gangbarer Weg ist. enügend Fälle sind

bekannt, wo Ankerbuchten auf einmal zur gefährlichen Falle

geworden sind. Die Ursachen können vielfältig sein. Man kann dann seinen Handlungsspielraum

bewahren, indem man sich -- möglichst noch bei Tageslicht -- ein genaues Bild

der Geografie der Bucht macht, Landmarken für die Ausfahrt notiert und kritisch

überlegt, ob das auch im Dunkeln ein gangbarer Weg ist. |

rippleinen (engl. tripping line) sind ein "Notausgang" aus einem missglückten

Manöver, bei dem der Anker am Grund festgekommen ist. Die Form fast aller Anker

prädestiniert sie leider dazu, sich mit einer Flunke oder der Pflugschar unter

irgendeinem Gegenstand zu verhaken. Die Lösung wäre, "den Anker rückwärts zu

bewegen", aber leider kann die Ankerkette nur in eine Richtung ziehen, nämlich

noch tiefer ins Verderben. rippleinen (engl. tripping line) sind ein "Notausgang" aus einem missglückten

Manöver, bei dem der Anker am Grund festgekommen ist. Die Form fast aller Anker

prädestiniert sie leider dazu, sich mit einer Flunke oder der Pflugschar unter

irgendeinem Gegenstand zu verhaken. Die Lösung wäre, "den Anker rückwärts zu

bewegen", aber leider kann die Ankerkette nur in eine Richtung ziehen, nämlich

noch tiefer ins Verderben. |

Die Trippleine ermöglicht diese Rückwärtsbewegung des Ankers, indem sie gegenüber

der Ankerkette an der Krone angebracht ist. Häufig ist es ausreichend, die Ankerkette

zu entlasten und statt dessen an der Trippleine zu ziehen, um den Anker "kentern

zu lassen" und kopfüber zu bergen. Dazu muss die Trippleine recht kräftig sein,

ein dünnes Bändsel reicht da nicht. Sie sollte NICHT schwimmfähig sein, um nicht

über längere Strecken an der Wasseroberfläche zu schwimmen, wo sie leicht einem

Motorboot zum Opfer fallen kann (oder umgekehrt ein Motorboot ihr zum Opfer fallen

kann).

Eine Trippleine ist lästig. Um von ihr zu profitieren, muss sie beim Ankermanöver

immer auf Verdacht mit ausgebracht werden. Um ihr freies Ende packen zu können,

muss sie entweder zum Schiff zurückgeführt sein, oder aber man lässt sie in einer

kleinen Ankerboje enden. Einen sehr hübschen Trick hat mir W. Jürgen Hardt zugeschickt (herzlichen Dank):

Man lässt die Trippleine parallel zur Ankerkette ausrauschen, und wenn sie (z. B.

nach 20 Metern) zuende ist, dann knotet man sie in ein gerade passendes Kettenglied,

sichert also sozusagen das Trippleinen-Ende an der Ankerkette selbst. Denn egal

wie unklar der Anker kommt: Bis zu dem Punkt, wo das Trippleinen-Ende eingeknotet

ist, kann man die Kette immer aufholen. Dort löst man dann seine Trippleine und

kann ganz normal über sie verfügen

Das mit der Ankerboje ist der bei weitem elegantere Weg, denn damit verhindert

man mehrere Probleme:

- Wenn eine zum Schiff zurückgeführte und festgemachte Trippleine zu kurz bemessen

wurde, dann kann sie bei einem Straffen der Ankerkette ungewollt in Aktion treten.

Sie übernimmt anstelle der Ankerkette die Zuglast und zieht damit den Anker aus

dem Grund ...

- Beim Schwojen kann sie sich um die Ankerkette wickeln und dabei durch zuviel

Reibung im Notfall wirkungslos werden: Man zieht mit ihr nicht an der Ankerkrone,

sondern an der Kette. Im Extremfall kann sie sich durch die zusätzlichen Windungen

auf der Ankerkette soweit verkürzen, dass sie auch hier den Anker aus dem Grund

zieht.

- Man kann sie mit der Ankerboje in einem relativ frühen Stadium des Ankermanövers

über Bord geben und sich dann weiter auf das eigentliche Manöver konzentrieren.

Auch beim Ankeraufholen stört sie den Ablauf erst relativ spät.

Ankerbojen wiederum haben andere Ärgernisse:

- Motorschiffe können sie samt Leine in die Schraube bekommen.

- Wenn die Leine zu kurz bemessen ist, verschwindet die ganze Geschichte bei

Hochwasser in den Fluten.

eider

gibt es eine ganze Reihe von Komplikationen, die den glatten Ablauf des Standardmanövers

verhindern und uns zu Zusatzmaßnahmen oder Ablaufänderungen zwingen. Das ist

fast eher die Regel als die Ausnahme. Zudem können die Komplikationen

kombiniert auftreten (mein größtes Ankerdesaster bisher hatte ich in einer engen

Bucht mit relativ steil ansteigendem Grund).

eider

gibt es eine ganze Reihe von Komplikationen, die den glatten Ablauf des Standardmanövers

verhindern und uns zu Zusatzmaßnahmen oder Ablaufänderungen zwingen. Das ist

fast eher die Regel als die Ausnahme. Zudem können die Komplikationen

kombiniert auftreten (mein größtes Ankerdesaster bisher hatte ich in einer engen

Bucht mit relativ steil ansteigendem Grund).  chwojen

-- also das Kreisen des Schiffes um den Anker, wobei der Bug mehr oder weniger

in den (sich drehenden) Wind zeigt -- ist gut und richtig, denn ein Schiff,

das mit dem Bug in den Wind zeigt, belastet seinen Anker am wenigsten. Leider

wird der potentielle Schwojkreis um so größer, je mehr Kette gesteckt und je

stärker der Wind ist. Wenn man wenig Platz hat, muss man den Schwojkreis begrenzen,

entweder durch ein Reitgewicht (

chwojen

-- also das Kreisen des Schiffes um den Anker, wobei der Bug mehr oder weniger

in den (sich drehenden) Wind zeigt -- ist gut und richtig, denn ein Schiff,

das mit dem Bug in den Wind zeigt, belastet seinen Anker am wenigsten. Leider

wird der potentielle Schwojkreis um so größer, je mehr Kette gesteckt und je

stärker der Wind ist. Wenn man wenig Platz hat, muss man den Schwojkreis begrenzen,

entweder durch ein Reitgewicht (

n

einer sehr engen Situation kann man das Schwojen ganz verhindern, indem man

das Schiff zwischen zwei Leinen "aufspannt", also den Buganker als Buganker

verwendet und den Heckanker als Heckanker. Oder aber ein Anker plus eine Leine zum Land. Kritisch sind dabei die unter

n

einer sehr engen Situation kann man das Schwojen ganz verhindern, indem man

das Schiff zwischen zwei Leinen "aufspannt", also den Buganker als Buganker

verwendet und den Heckanker als Heckanker. Oder aber ein Anker plus eine Leine zum Land. Kritisch sind dabei die unter

ei

viel Wind (Sturm) bewegt sich ein üblicher Kurzkieler vor Anker in einem bestimmten

Rhythmus:

ei

viel Wind (Sturm) bewegt sich ein üblicher Kurzkieler vor Anker in einem bestimmten

Rhythmus:

in

technisch einfaches Manöver, das allerdings häufig an fehlendem Material

scheitert, denn man benötigt einen großen "Masseklumpen", der noch

handhabbar sein muss. Die Idee ist, an einem Punkt der gesteckten Ankerleine

(grob gesagt in der Mitte zwischen Anker und Buggeschirr) ein großes Gewicht

an die Kette zu hängen, welches die Kette an diesem Punkt auf den Grund

zieht. Dieses Gewicht lässt man aus praktischen Gründen häufig erst nach dem

vollendeten Ankermanöver an der gesteckten Kette nach unten gleiten wie eine

Seilbahngondel ins Tal.

in

technisch einfaches Manöver, das allerdings häufig an fehlendem Material

scheitert, denn man benötigt einen großen "Masseklumpen", der noch

handhabbar sein muss. Die Idee ist, an einem Punkt der gesteckten Ankerleine

(grob gesagt in der Mitte zwischen Anker und Buggeschirr) ein großes Gewicht

an die Kette zu hängen, welches die Kette an diesem Punkt auf den Grund

zieht. Dieses Gewicht lässt man aus praktischen Gründen häufig erst nach dem

vollendeten Ankermanöver an der gesteckten Kette nach unten gleiten wie eine

Seilbahngondel ins Tal.

ie

Idee ist, die auf das Boot wirkende Kraft gleichzeitig auf zwei Anker zu verteilen,

die an verschiedenen Stellen des Grundes, aber beide in Windrichtung liegen.

Das kann über einunddieselbe oder zwei Ankerketten erfolgen. Die Ausführung

des Manövers wird wesentlich dadurch bestimmt, wie viel Raum man am Ankerplatz

hat.

ie

Idee ist, die auf das Boot wirkende Kraft gleichzeitig auf zwei Anker zu verteilen,

die an verschiedenen Stellen des Grundes, aber beide in Windrichtung liegen.

Das kann über einunddieselbe oder zwei Ankerketten erfolgen. Die Ausführung

des Manövers wird wesentlich dadurch bestimmt, wie viel Raum man am Ankerplatz

hat. antasie ist auch im Notfall gefragt.

antasie ist auch im Notfall gefragt.

enügend Fälle sind

bekannt, wo Ankerbuchten auf einmal zur gefährlichen Falle

geworden sind. Die Ursachen können vielfältig sein. Man kann dann seinen Handlungsspielraum

bewahren, indem man sich -- möglichst noch bei Tageslicht -- ein genaues Bild

der Geografie der Bucht macht, Landmarken für die Ausfahrt notiert und kritisch

überlegt, ob das auch im Dunkeln ein gangbarer Weg ist.

enügend Fälle sind

bekannt, wo Ankerbuchten auf einmal zur gefährlichen Falle

geworden sind. Die Ursachen können vielfältig sein. Man kann dann seinen Handlungsspielraum

bewahren, indem man sich -- möglichst noch bei Tageslicht -- ein genaues Bild

der Geografie der Bucht macht, Landmarken für die Ausfahrt notiert und kritisch

überlegt, ob das auch im Dunkeln ein gangbarer Weg ist. rippleinen (engl. tripping line) sind ein "Notausgang" aus einem missglückten

Manöver, bei dem der Anker am Grund festgekommen ist. Die Form fast aller Anker

prädestiniert sie leider dazu, sich mit einer Flunke oder der Pflugschar unter

irgendeinem Gegenstand zu verhaken. Die Lösung wäre, "den Anker rückwärts zu

bewegen", aber leider kann die Ankerkette nur in eine Richtung ziehen, nämlich

noch tiefer ins Verderben.

rippleinen (engl. tripping line) sind ein "Notausgang" aus einem missglückten

Manöver, bei dem der Anker am Grund festgekommen ist. Die Form fast aller Anker

prädestiniert sie leider dazu, sich mit einer Flunke oder der Pflugschar unter

irgendeinem Gegenstand zu verhaken. Die Lösung wäre, "den Anker rückwärts zu

bewegen", aber leider kann die Ankerkette nur in eine Richtung ziehen, nämlich

noch tiefer ins Verderben.